Je débute l’année 2026 avec neuf livres :

-l’ambitieuse fresque de Jayne Anne Phillips, « Les sentinelles », qui nous montre une Amérique chaotique après la Guerre de Sécession,

-« Ballet shoes » de Noel Streatfield, un classique de la littérature jeunesse que je découvre enfin,

-« Fun home » où Alison Bechdel parle de son père et de son destin tragique,

-« Rebecca de SunnyBrook » de Kate Douglas Wiggin, autre classique de la littérature jeunesse qui a enfin été traduit en français,

-« Au douzième coup de minuit » qui m’a permis de découvrir Maud Silver, le personnage fétiche de Patricia Wentworth,

-« Nourrices » de Séverine Cresson qui met en valeur des femmes peu présentes dans la littérature,

-« Dans la maison de ma grand-mère » d’Alice Melvin, un album jeunesse plein de charme et de tendresse,

-« La maison à la petite porte rouge » de Grace Easton aux dessins somptueux,

-« Le berger de l’Avent » de Gunnar Gunnarsson qui dormait dans ma pal depuis bien trop longtemps !

Durant ce premier mois de l’année, j’ai vu huit films dont voici mes préférés :

Shaï et Djeneba, 20 ans, sont amies depuis l’enfance. La seconde a été embauchée comme animatrice pour une colonie de vacances. Shaï va tout faire pour suivre sa copine et fuir la surveillance incessante de son frère. Les deux jeunes femmes partent donc dans la Drôme avec une ribambelle d’enfants venus, comme elles, du 19ème arrondissement de Paris.

Lise Akoka et Romane Gueret nous offrent un film savoureux, extrêmement drôle et sensible. Les enfants sont extraordinaires et leur sens de la répartie est désopilant. Leur utilisation du langage est réjouissante. Il est de même pour Djeneba et Shaï au débit de mitraillettes ! Fanta Kebe et Shirel Nataf incarnent les deux amies, ce qu’elles sont dans la vie depuis le collège et elles ont participé à la série « Tu préfères ? » de Lisa Akoka et Romane Gueret. « Ma frère » n’est pas qu’un film solaire et joyeux, les réalisatrices n’oublient pas les réalités sociales de ses enfants venus d’un milieu populaire. Les deux amies ne sont pas épargnées. Djeneba doit se débrouiller avec une mère absente et qui ne répond pas à ses appels. Tandis que Shaï doit voir son amoureux en cachette parce qu’il a une religion différente de la sienne. Toute cette petite troupe est menée par une directrice de colonie àla patience infinie et empathique, interprétée par la formidable Amel Bent. Une tchatche irrésistible, de l’humour et de la tendresse, « Ma frère » est un film kiffant !

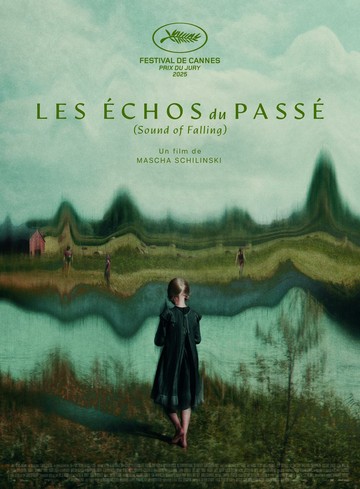

Le film de Mascha Schlinski se déroule dans un lieu unique, une ferme de l’Altmark, région rurale du nord de l’Allemagne. Dans cette maison, nous découvrons par bribes les histoires de quatre filles : la petite Alma dans les années 1910, Erika durant la seconde guerre mondiale, Angelika dans les années 80 où la région fait partie de la RDA et Lenka de nos jours. Leurs vies s’entremêlent, leurs liens sont plus ou moins clairs. La violence, la mort sont très présentes dans le film. L’apparente normalité des familles, les moments joyeux cachent mal les souffrances et les deuils. La narration ne se fait pas de façon linéaire mais la réalisatrice créé des images puissantes, marquantes qui dessinent les destinées des jeunes filles : une photo de famille avec une enfant morte, une jeune femme qui entre dans la rivière pour ne jamais en ressortir, un garçon amputé pour éviter la mobilisation. Mascha Schilinski installe un malaise qui est renforcé par la bande son. A travers les époques, on entend une musique sourde, des grésillements, des grondements. « Les échos du passé » a reçu le prix du jury ex-aequo avec « Sirat » d’Oliver Laxe au dernier festival de Cannes et cela me semble très cohérent. Même si les films, leurs mises en scène sont très différents, ils ont en commun un côté organique et ce sont de véritables expériences sensorielles pour le spectateur. Des deux films, il me restera des images fortes et saisissantes. Etant donné, le choix narratif déconstruit de Mascha Schlinski, il faut lâcher prise pour apprécier « Les échos du passé » et se laisser immerger dans les mystères et les secrets de cette ferme de l’Altmark.

Et sinon :

- « Hamnet » de Chloé Zhao : Le film de Chloé Zhao est inspiré du roman éponyme de Maggie O’Farrell qui a participé à l’écriture du scénario. La jeunesse de William Shakespeare étant peu documentée, l’intrigue nous montre la rencontre d’un jeune homme (qui ne sera nommé qu’après 1h30), fils de gantier et précepteur, et d’une jeune femme prénommée Agnès. Cette dernière passe beaucoup de temps en forêt où elle prélève des plantes pour ses décoctions et où elle fait voler son faucon. Agnès est fascinante et mystérieuse. Elle finit par céder au charme de William, l’épouse et lui donne trois enfants. Bientôt, Shakespeare laisse sa famille à Stratford-upon-Avon pour tenter sa chance sur les planches à Londres. La réussite du dramaturge n’est pas montrée, le sujet du film est ailleurs même s’il s’achève au Globe (la scène, magnifique dans le roman, est un peu ratée dans le film par excès de sentimentalisme). L’action se déroule principalement dans le foyer des Shakespeare. La famille, le deuil mais aussi la puissance cathartique de l’art sont au cœur du film. La fougueuse Jessie Buckley incarne avec force et sensibilité Agnès et le non moins talentueux Paul Mescal prête ses traits à Shakespeare. Et la photo du film est somptueuse.

- « Grand ciel » d’Akihiro Hata : Vincent travaille sur le chantier du quartier éco-responsable Grand Ciel. Il espère que son contrat sera prolongé pour offrir une vie meilleure à sa compagne et à son beau-fils. Avec une équipe de quatre autres ouvriers, il est chargé de descendre dans les sous-sol de la grande tour où des fissures sont apparues. Le lendemain, l’un des ouvriers manque à l’appel et Saïd, qui fait partie de l’équipe, décide de le chercher et de signaler les manquements au code du travail de la direction. Vincent a peur de perdre son poste. Akihiro Hata réalise un film social mâtiné de fantastique venu de ses origines japonaises. La dureté du travail sur les chantiers, la précarité, la compétition pour monter en grade, les sans-papiers exploités, le réalisateur montre tous ces aspects de manière très réaliste. Mais peu à peu, l’étrange s’installe et les visites au sous-sol sont de plus en plus inquiétantes. L’ensemble fonctionne parfaitement, le mystère ne fait qu’appuyer le propos social. Damien Bonnard et Samir Guesmi sont, comme toujours, excellents.

- « Arco » d’Ugo Bienvenu : Vers l’an 3000, Arco vit avec ses parents et sa sœur dans un maison plantée au milieu des nuages. Les jardins sont luxuriants, les maisons ont un design doux et arrondi. A cette époque, il est possible de voyager dans le passé grâce à une cape arc-en-ciel. Mais Arco est encore trop jeune pour voyager dans le temps. Une nuit, il dérobe la cape de sa sœur pour aller voir des dinosaures. Malheureusement, Arco tombe du ciel en 2075. Heureusement pour lui, c’est Iris, une jeune fille, qui le trouve et va l’aider à retourner chez lui. Habituellement les dystopies nous présentent un avenir sombre, un monde au bord de la catastrophe. « Arco » prend le parti de l’optimisme en nous montrant un futur radieux et lumineux en 3000. Le temps d’Iris, où les tempêtes et les incendies se multiplient, est présenté comme une étape transitoire dans l’histoire de l’humanité. Le film est plein de jolies trouvailles (comme le robot sensible qui habite avec Iris), les personnages sont très attachants et les dessins splendides.

- « L’affaire Bojarski » de Jean-Paul Salomé : Jan Bojarski était un ingénieur polonais venu en France pendant la deuxième guerre mondiale. En l’absence d’état civil, il ne pourra jamais déposer les brevets de ses brillantes inventions. Sa revanche, il l’obtint grâce à la fausse-monnaie. Pendant des années, il fabriqua avec minutie, patience et maniaquerie des faux-billets parfaits qui mirent la police en déroute. Sa femme, ses enfants ne se doutèrent de rien. La vie de Jan Bojarski , si romanesque, méritait que l’on s’y intéresse. Il fut surnommer le « Cézanne de la fausse-monnaie » et ses billets sont aujourd’hui vendus à Drouot. « L’affaire Bojarski » de Jean-Paul Salomé prend des allures de film noir classique avec des rebondissements, quelques fusillades (Bojarski fit partie brièvement du gang des tractions avant). Mais ce qui intéresse réellement le réalisateur c’est la personnalité de son anti-héros, formidablement interprété par Reda Kateb, à la fois discret, brillant, pugnace et orgueilleux. Son besoin désespéré de reconnaissance va l’amener à jouer au chat et à la souris avec un commissaire de police (Bastien Bouillon) lui aussi très déterminé. Leur confrontation fait partie du charme du film.

- « Le chant des forêts » de Vincent Munier : Il y a quatre ans, Vincent Munier nous entraînait avec Sylvain Tesson à la recherche de la panthère des neiges dans les hauts plateaux du Tibet. Cette fois, il nous emmène chez lui, dans les forêts vosgiennes, avec son père et son fils. « Le chant des forêts » est en effet l’histoire d’une transmission familiale, celle de l’affût et de l’amour de la nature. Les deux ainés racontent la beauté des rencontres avec un animal, la tristesse d’en voir certains quitter la forêt vosgienne en raison du réchauffement climatique (comme le grand tétras, oiseau fétiche du grand-père). Vincent Munier magnifie les paysages, rend chaque apparition sauvage magique et le lien entre les trois hommes est fort et tendre.

- « Father mother sister brother » de Jim Jarmusch : Dans son dernier film, Jim Jarmusch explore les liens familiaux en trois histoires indépendantes (même si des motifs reviennent comme une montre Rolex ou des skateurs) et se déroulant dans différents pays. La première histoire est sans aucun doute la plus réussie et la plus drôle avec Tom Waits en père indigne d’Adam Driver et Sarah Greene. Mon intérêt s’est étiolé au fil des histoires et le film m’a laissé sur ma faim.