Comme toujours, septembre est synonyme de ralentissement de mon rythme de lecture, qui n’est déjà pas bien élevé en temps normal ! Voici les quatre livres lus :

-« Girlfriend on Mars » de Deborah Willis qui est un premier roman et qui revisite le thème du couple en envoyant l’un des deux protagonistes sur Mars ! L’autrice était présente au Festival America et elle est absolument charmante !

-« Absolution » d’Alice McDermott qui nous plonge dans le Saïgon de 1963 auprès de femmes de diplomates ou autres hauts gradés de l’administration américaine. La plume de l’autrice, également présente au festival de Vincennes, fait encore une fois merveille dans l’analyse fine et sensible de la position de ses femmes d’expatriés avant la catastrophe.

-« La route » de Manu Larcenet qui est la formidable adaptation du roman de Cormac McCarthy. Le dessinateur rend parfaitement l’ambiance du roman, les dessins sont glaçants et extrêmement sombres.

-« Ironopolis » de Glen James Brown qu’il était tant que je sorte de ma pal ! La présence de l’auteur au festival America était l’occasion rêvée pour le faire. Foisonnant, original, surprenant, ce premier roman, qui parle de la crise des logements sociaux, est une réussite.

J’ai compensé mon faible rythme de lecture par sept séances au cinéma dont voici mes deux préférés du mois :

Rita est avocate à Mexico. Son patron exploite honteusement ses talents. En manque de reconnaissance, elle aimerait pouvoir changer de vie. Dans une ruelle, elle se fait kidnappée par les hommes du puissant narcotrafiquant Manitas Delmonte. Il veut l’engager pour organiser sa transition d’homme en femme. L’avocate doit trouver un chirurgien, trouver un refuge pour la famille de Manitas, lui établir de nouveaux papiers et transférer son argent sur de nouveaux comptes. Le criminel fera croire à sa mort pour renaitre en Emilia Perez.

Le projet de Jacques Audiard était plus que périlleux : raconter le changement de sexe d’un dangereux narcotrafiquant sous forme de comédie musicale et uniquement dans des décors de studio. Dans la deuxième partie, on frôle même la telenovela. Jacques Audiard ne s’embarrasse pas de réalisme et sa mise en scène nous embarque totalement. La musique de Camille et de Clément Ducol se fond parfaitement dans l’univers proposé par le réalisateur. La chanson « El mal », interprétée par le personnage de Rita dans une immense salle de réception, est un sommet de mise en scène. Les actrices, qui ont reçu le prix d’interprétation à Cannes, participent grandement à la réussite du film. Zoé Saldaña, Selena Gomez et surtout Karla Sofia Gascon qui a elle-même changé de sexe et joue à la fois Manitas et Emilia. Elle apporte la véracité et la profondeur nécessaires à un tel personnage. Thriller, mélo, comédie musicale, « Emilia Perez » est tout cela à la fois, l’équilibriste Jacques Audiard nous propose là un très grand spectacle.

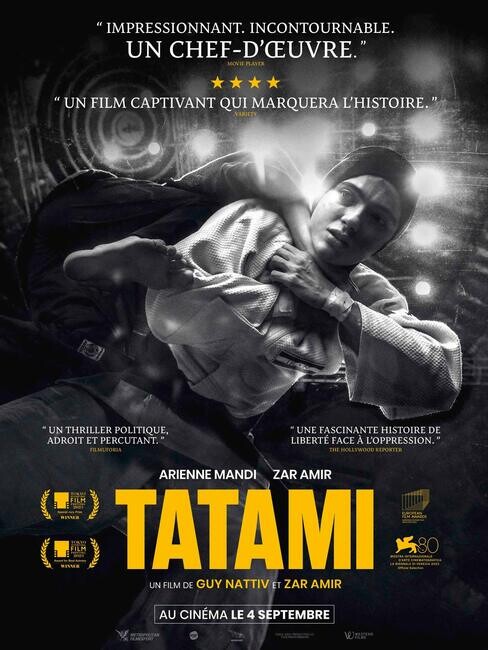

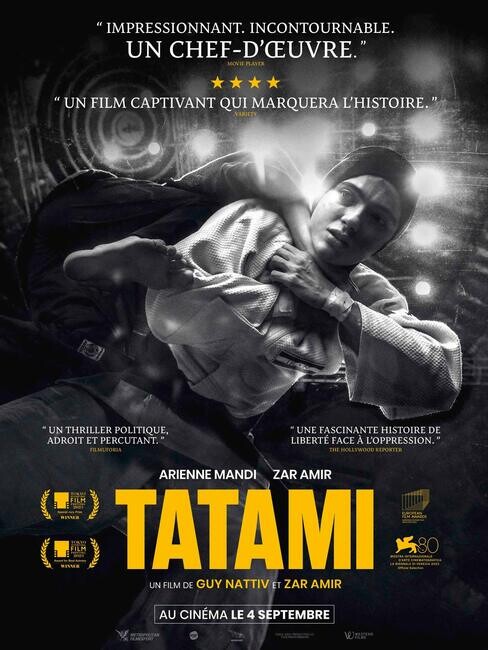

Championnat du monde de judo, une délégation iranienne arrive en car. A son bord, la très déterminée Leïla qui est accompagnée par son entraineuse Maryam. Les premiers combats de Leïla se déroulent très bien et la jeune femme semble être en mesure de remporter la médaille d’or. Mais Maryam reçoit un appel de la République islamique. Leïla doit se retirer de la compétition car elle risque de devoir affronter la judokate israélienne ne demi-finale ou en finale. Leïla refuse d’abandonner au risque de mettre en danger ses proches restés en Iran.

« Tatami » a été écrit et réalisé par un israélien, Guy Mattiv, et une iranienne, Zar Amir Ebrahimi qui a elle-même fui son pays. Ils ont choisi un noir et blanc expressionniste pour accentuer la tension de leur intrigue. Le lieu participe également à cette atmosphère oppressante, il s’agit d’un bâtiment de l’époque soviétique aux couloirs labyrinthiques. Le suspens se développe en temps réel avec une alternance de scènes sur le lieu de la compétition où Leïla est surveillée et intimidée par des hommes du régime, et des scènes en Iran auprès de son mari et de son fils. Même les scènes de combat contribuent à la tension, tout semble menaçant. Arienne Mandi est formidable dans le rôle de la judokate : combative, enragée, au bord de la crise de nerfs. Face à elle, Zar Amir Ebrahimi joue une entraineuse plongée en plein dilemme et en plein doute. « Tatami » est un thriller politique haletant et parfaitement mis en scène.

Et sinon :

- « A son image » de Thierry Peretti : Antonia est photographe de mariage. Après l’un d’eux, elle rentre chez elle, s’endort au volant et sa voiture file tout droit vers le précipice. Son histoire est ensuite racontée par fragments. C’est son parrain, un prêtre, qui lui a offert un appareil photo lorsqu’elle était adolescente. Elle en a fait son métier en étant photoreporteur à Corse matin. Elle s’y ennuie à couvrir les fêtes de village ou les tournois de pétanque. Elle couvre aussi les conférences de presse du FLNC dont son amoureux fait partie. Antonia n’est pas dupe de ces démonstrations de virilité et de violence. Questionnant les évènements de son île, son métier, la jeune femme décide de partir à Vukovar durant le siège de la ville. J’avais beaucoup aimé le roman de Jérôme Ferrari dont est tiré le film de Thierry de Peretti. « As on image » a une tonalité mélancolique puisque son héroïne périt dès les premières images. Antonia est un très beau personnage féminin, avide d’indépendance et en quête de sens. Elle évolue dans une société fortement patriarcale et marquée par la violence du FLNC. Antonia reste observatrice des affrontements, suit sa propre voie. Le film est sobre, proche du documentaire. D’ailleurs, les acteurs sont tous non professionnels.

- « Le procès du chien » de Laëtitia Dosch : Avril, une avocate, a l’habitude de défendre les causes perdues. Mais cette fois, elle compte bien gagner sa prochaine affaire. Elle se présente sous la forme d’un chien nommé Cosmos par son maître Dariuch. L’animal a mordu au visage la femme de ménage portugaise de son maître. Ce dernier refuse de voir son compagnon euthanasié. Avril va donc demander au juge d’assimiler Cosmos à une personne et non à une chose comme cela est défini dans le code civil. S’ensuit un procès qui va faire grand bruit. Le premier film de Laëtitia Dosch est à son image : fantaisiste, énergique et tendre. Le procès de Cosmos interroge les rapports de l’homme à l’animal, le spécisme avec légèreté et humour. François Damiens, en maître malvoyant, Jean-Pascal Zadi, en dresseur de chien, Anne Dorval, en avocate teigneuse de la défense, nous réservent des numéros d’acteurs hilarants. Le film n’est pas sans maladresse mais le tourbillon Laëtitia Dosch emporte tout sur son passage. Et le chien Cosmos est absolument craquant !

- « Les barbares » de Julie Delpy : Paimpont, petite bourgade bretonne, se prépare à accueillir des réfugiés ukrainiens. Au grand désespoir du maire et de certains habitants ce ne sont pas des ukrainiens, très demandés, mais des syriens qui vont arriver dans la commune. L’envie d’aider est soudainement beaucoup moins forte… J’apprécie beaucoup la fantaisie et l’énergie de Julie Delpy que l’on retrouve dans cette comédie grinçante. Elle force le trait pour accentuer l’humour avec des personnages gratinés : l’institutrice bien pensante, le plombier macho et raciste, l’épicière qui picole pour oublier les infidélités de son mari. Les acteurs, Sandrine Kiberlain, Laurent Laffite, Mathieu Demy, India Hair, Julie Delpy herself, semblent beaucoup s’amuser et nous transmettent leur plaisir de jouer. La réalisatrice assume un happy end qui donne de l’espoir et fait du bien dans la morosité ambiante.

- « Ma vie ma gueule » de Sophie Fillière : Barberie Bichette, que tout le monde appelle Barbie, ne va pas bien. Elle gâche ses talents de poétesse dans une agence de pub, elle s’est éloignée de ses enfants et son thérapeute ne semble pas beaucoup l’aider. La solitude, la dépression finissent par l’envoyer dans un hôpital psychiatrique. Mais le voyage de Barberie ne s’arrêtera pas là. « Ma vie ma gueule » est le dernier film de Sophie Fillière dont elle n’a pas pu superviser le montage. Barbie est un double de la cinéaste et certaines scènes en deviennent très émouvantes. Agnès Jaoui incarne parfaitement ce personnage fantasque, au bord du gouffre et qui répond qu’elle se trouve moche lorsqu’on lui demande comment elle va. Le film manque un peu de rythme mais pas d’espoir et de sensibilité.

- Septembre sans attendre » de Jonàs Trueba : Après 15 ans de vie commune, Ale et Alex vont se séparer et ils souhaitent organiser une grande fête à cette occasion avec leurs amis et familles. L’incrédulité frappe leur entourage tant ils étaient fusionnels même dans le travail puisqu’Alex jouait dans les films de sa compagne. L’idée de départ fait penser aux comédies de remariage américaines et il y a beaucoup de joie et de malice dans le film de Jonàs Trueba. Le réalisateur s’amuse également avec des mises en abime entre son travail et le film réalisé par Ale. Au fil de l’intrigue, une certaine mélancolie s’immisce dans le quotidien des personnages, les souvenirs partagés remontent à la surface. Et malheureusement, un certain ennui s’installe également ce qui m’a empêchée de totalement apprécier « Septembre sans attendre ».