Une nouvelle année pointe son nez, l’heure du bilan 2024 est donc venue. Le total de mes lectures se montent à 105 livres (romans, BD, albums confondus). Il est toujours difficile de choisir mais j’ai conservé six romans qui ont été des coups de cœur :

1-« La petite bonne » de Bérénice Pichat : remarquablement écrit dans une langue poétique et merveilleuse, ce roman raconte la rencontre de trois solitudes avec délicatesse et pudeur.

2-« Willibald » de Gabriela Zalapi : dans ce roman, l’autrice poursuit son exploration de son histoire familiale commencée avec « Antonia » et poursuivie par « Illaria ». Les trois textes m’ont enchantée mais j’ai été encore plus touchée par Willibald, ce personnage élégant, cosmopolite, mystérieux au destin tourmenté.

3-« Sur l’île » d’Elizabeth O’Connor : un premier roman qui déploie une atmosphère et une écriture d’une rare beauté pour nous parler du destin d’une jeune femme sur une île sauvage et hostile du Pays de Galles à la veille de la seconde guerre mondiale.

4-« Ironopolis » de Glen James Brown : encore un premier roman qui sidère par la maîtrise de son auteur. La construction est époustouflante, elle mélange les genres littéraires, brasse les époques et les générations pour dresser le portrait d’une ville ouvrière du nord de l’Angleterre.

5-ex-aequo : « Sous la menace » de Vincent Almendros, un roman à l’atmosphère lourde, inquiétante et qui se révèle totalement glaçant. « D’acier » de Silvia Avallone, ce roman réaliste, social met en scène deux adolescentes qui vont perdre leurs illusions et leur insouciance dans une ville frappée par la désindustrialisation.

J’ai achevé cette année 2024 avec trois formidables titres des éditions du Typhon qui montrent à quel point cette maison d’édition est précieuse et son catalogue varié : « Un plan simple » de Scott Smith qui décrit un engrenage sanglant et infernal, un polar bien noir comme je les aime ; « Roman de Ronce et d’Epine » où la talentueuse Lucie Baratte nous emmène à nouveau dans l’univers du conte aux côtés de sœurs jumelles plongées dans une forêt mystérieuse et menaçante ; « Muncaster » de Robert Westall où une gargouille de cathédrale sème le trouble chez un cordiste venu réparer la girouette.

Pour les albums et bande-dessinées, j’en ai sélectionnés cinq :

1-« Copenhague » de Pandolfo et Risbjerg : réjouissante, loufoque, drôle, tendre, cette bande-dessinée, dont l’intrigue est une enquête autour de la sirène de la capitale danoise, est un pur régal.

2-« Rose à l’île » de Michel Rabagliati : Paul part s’isoler sur une île de l’estuaire du Saint Laurent, sa fille l’y rejoint. Ce premier roman illustré de Michel Rabagliati est le récit lumineux et doux d’une reconstruction au cœur d’une nature accueillante et luxuriante.

3-« King Winter’s birthday » de Jonathan Freedland et Emily Sutton : Emily Sutton est l’une de mes illustratrices préférées et son dernier album est une merveille. Ce conte met en avant le respect de la nature et du rythme des saisons. Il parle également de la douleur d’être séparé des siens.

4-« La route » de Manu Larcenet : le dessinateur adapte le roman de Cormac McCarthy avec brio et rend parfaitement l’atmosphère violente, menaçante et sombre de ce monde dévasté.

5-« Les Pizzlys » de Jérémie Moreau : encore un titre où la place de la nature est prépondérante et qui montre les ravages du changement climatique. Le travail sur la couleur, le graphisme de l’album m’ont totalement séduite.

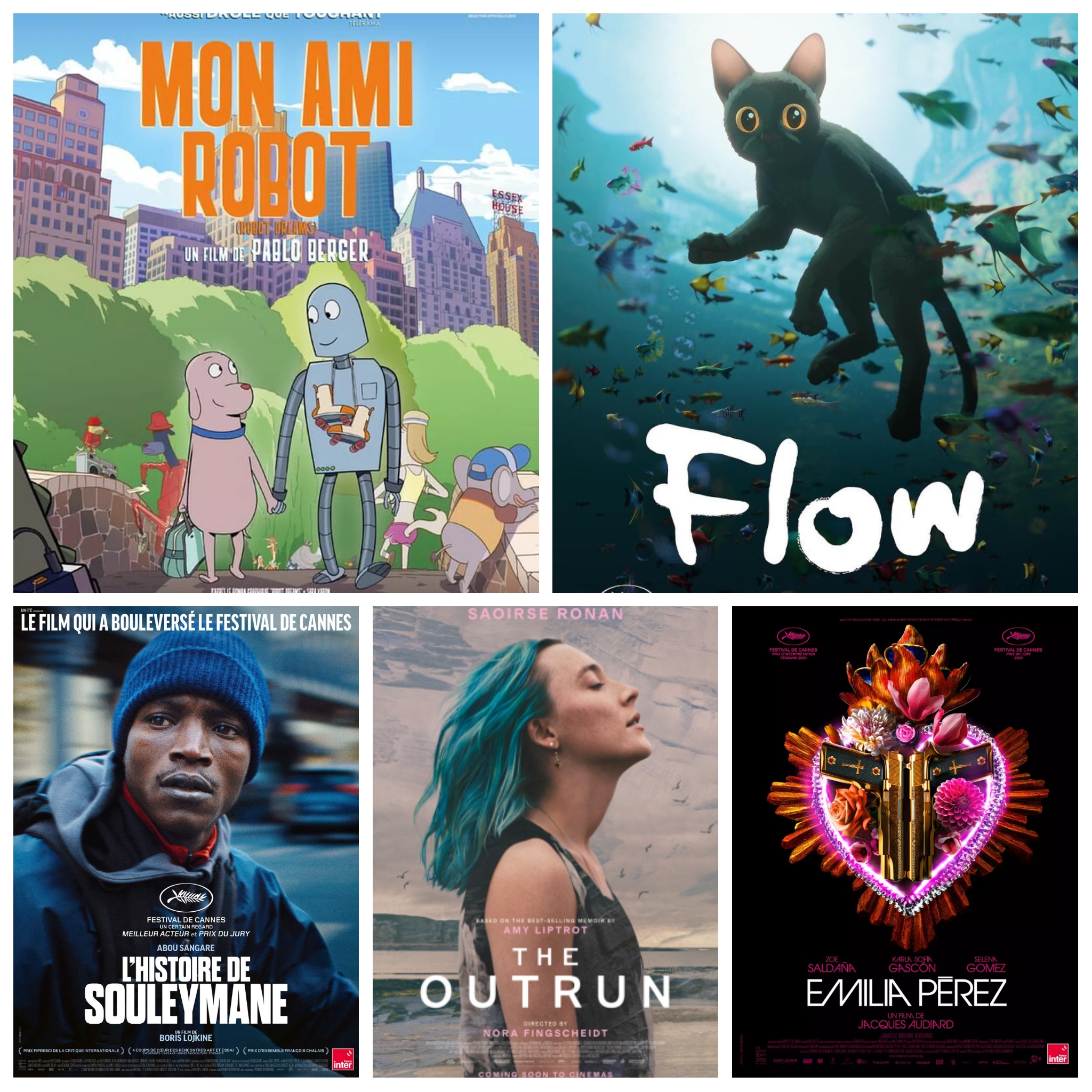

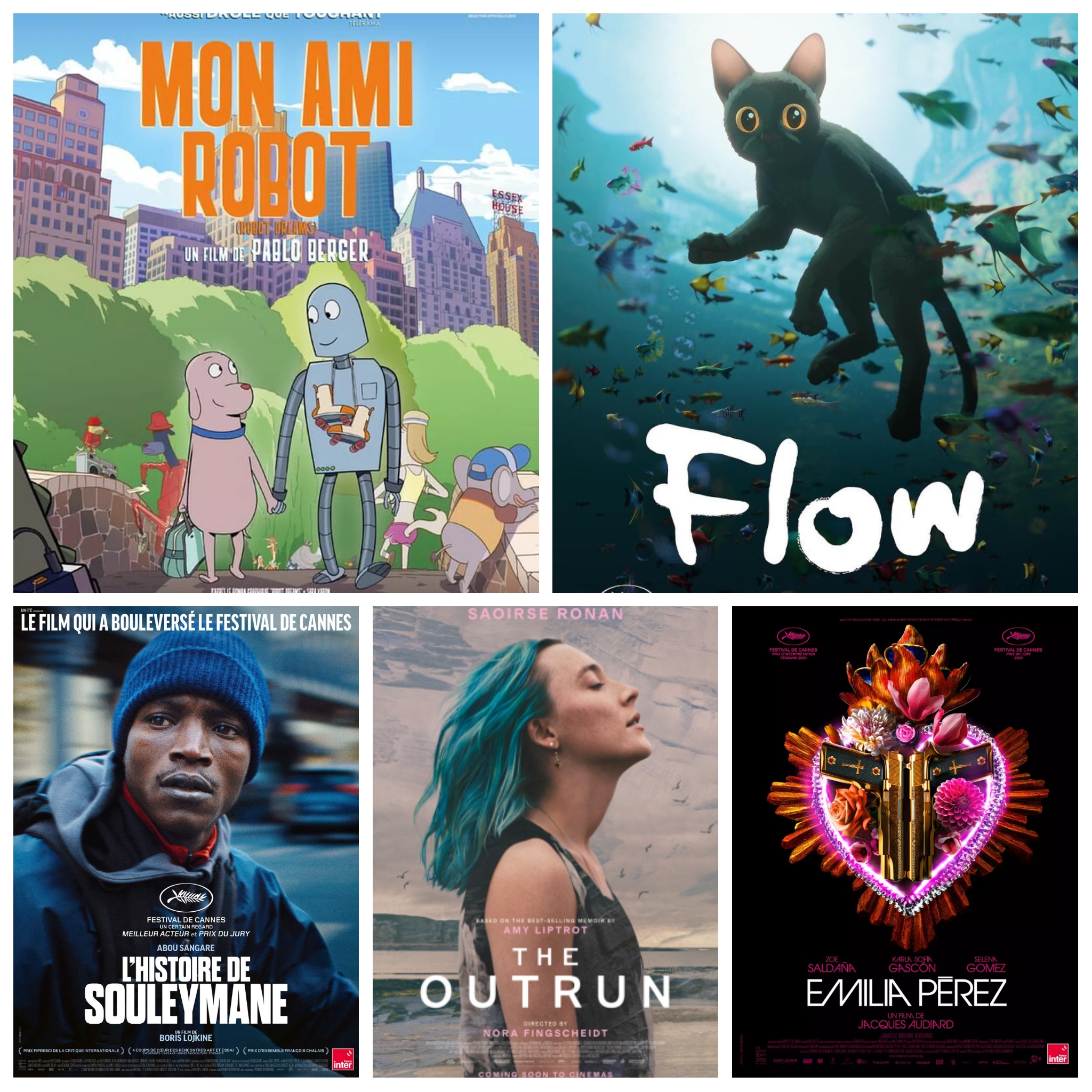

Mon année de cinéma a été marquée par cinq films et ce sont deux films d’animation qui arrivent en tête :

1-« Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau » de Gints Zilbalodis : un chat va devoir affronter une montée des eaux subite et va trouver de l’aide auprès d’autres animaux. La qualité de l’animation, la beauté des décors et paysages font de ce film un bijou qui rappelle l’univers d’Hayao Miyazaki.

2-« Mon ami robot » de Pablo Berger : l’histoire d’une amitié improbable entre Dog et un robot commandé sur internet, que de tendresse et de délicatesse dans ce film dont les personnages sont infiniment touchants. Et la bande-son des années 70-80 est top !

3-« L’histoire de Souleymane » de Boris Lojkine : un film immersif, haletant, tendu, bouleversant qui ne laisse aucun répit à son personnage, un jeune guinéen sans papier qui tente de survivre à Paris.

4-« The outrun » de Nora Fingscheidt : adapté du livre d’Amy Liptrot, ce film est le récit d’une rédemption, celle de son héroïne Nora qui doit se débarrasser de ses démons et part seule sur une île du nord de l’Ecosse balayée par les vents. La beauté des paysages, la construction du récit, le talent de Saoirse Ronan en font un film marquant.

5-« Emilia Perez » de Jacques Audiard : un pari fou et périlleux que cette comédie musicale qui raconte le changement de sexe d’un narcotrafiquant. Pari réussi grâce à une mise en scène flamboyante, des actrices incroyables, une musique parfaite, Jacques Audiard n’est décidément jamais là où on l’attend.

2024 s’achève pour laisser la place à 2025, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une nouvelle année lumineuse, joyeuse, riche de rencontres, de lectures et de gourmandises !