Le mois de mars était placé sous le signe de la découverte avec uniquement des auteurs que je n’avais jamais lus jusqu’à présent :

-Léna Ghar et son très original « Tumeur ou tutu » qui évoque une enfance maltraitée ;

-Marcia Burnier dont le premier roman, « Les orageuses » dormait dans ma pal depuis sa sortie… j’ai profité de la venue de l’autrice en Vleel pour enchaîner avec son deuxième roman ;

-Florent Marchet et son dernier roman « Tout ce qui manque » qui a reçu le prix Vleel cette année ;

-Harry Grey dont le livre largement autobiographique, « Il était une fois en Amérique », a inspiré Sergio Leone pour son dernier film ;

-Gillian McAllister et son étonnant thriller « Après minuit » qui plonge son héroïne dans un voyage dans le temps pour résoudre un meurtre ;

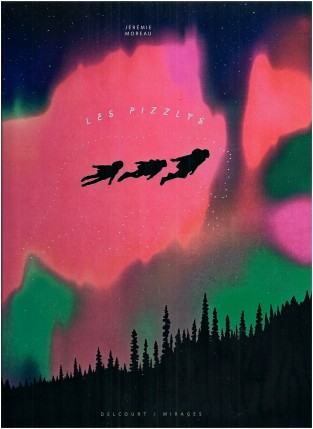

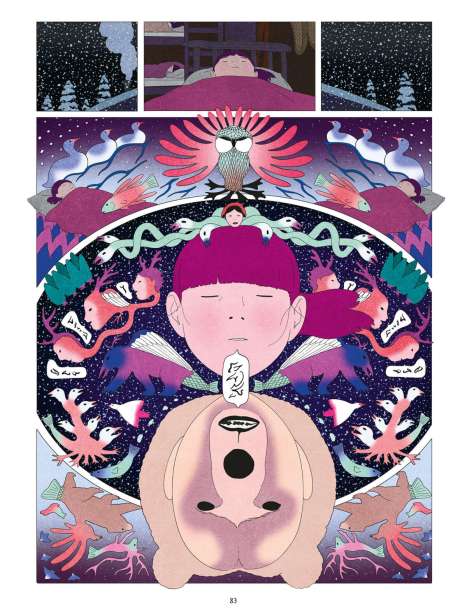

-Jérôme Moreau et sa colorée et écologiste bande-dessinée « Les Pizzlys ».

Côté cinéma, voici mes films préférés :

Des vols ont eu lieu dans une école. Un jeune élève d’origine turque a rapidement été soupçonné. Son enseignante principale, Carla Nowak, n’a pas apprécié la façon dont le garçon a été accusé et elle décide de mener sa propre enquête. Le vol ayant eu lieu dans la salle des profs, elle y laisse son ordinateur pour qu’il filme ce qui s’y passe. La découverte de l’identité du pickpocket va déclencher une véritable tempête dans le collège.

« La salle des profs » est un formidable thriller, haletant et tendu. Le film se déroule en huis-clos et Carla Nowak est de plus en plus acculée. Ses bonnes intentions se transforment en véritable cauchemar. D’ailleurs, la vérité reste, durant tout le film, soumise à diverses interprétations et n’est pas aussi claire qu’il n’y parait au départ. Beaucoup de sujets sont évoqués dans le film autour du monde scolaire, des relations avec les parents d’élèves, les apparences trompeuses. Le cœur du film reste néanmoins le thriller qui est parfaitement mené.

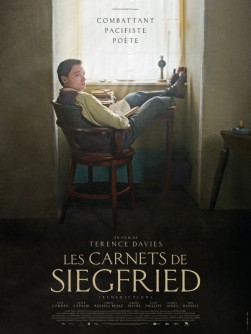

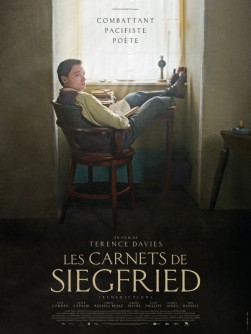

Après la mort de son frère au front, l’écrivain Siegfried Sassoon (1886-1967) refuse d’y retourner et l’exprime fermement devant une commission d’officiers. Il échappe de justesse à la peine de mort et il est envoyé dans un hôpital militaire en Écosse où il est soigné pour neurasthénie. Par la suite, il réussira à survivre à son retour au front contrairement à beaucoup de ses connaissances. Durant l’entre-deux-guerres, sa liberté et son charisme feront de lui la coqueluche des milieux littéraires et de la haute société.

Le dernier films de Terence Davies, décédé en octobre 2023, n’est pas un biopic classique, il se développe sous forme de réminiscences du passé. Le parcours de Siegfried Sassoon, son cheminement sont retracés par petites touches, par des aller-retours dans le temps (Jack Lowden puis Peter Capaldi interprètent le personnage). Homosexuel assumé dans le milieu mondain qu’il côtoie, il va pourtant épouser une femme, avoir un fils et se convertir au catholicisme. Les textes de l’auteur sont lus à de nombreux reprises en voix off, des images d’archives enrichissent également le film. Le travail de Terence Davies rend hommage à Sassoon, à la complexité de sa personnalité, ses choix, sa solitude et son pacifisme. Élégant, raffiné, « Les carnets de Siegfried » est un très beau film testamentaire.

Et sinon :

- « La vie de ma mère » de Julien Carpentier : Pierre, trentenaire, est fleuriste. Son élégante boutique est prospère. A part sa difficulté à s’engager avec sa petite amie, tout semble aller pour le mieux dans la vie du jeune homme. Un matin où il est à Rungis avec son employé Ibou, un coup de téléphone va bouleverser son paisible quotidien. Sa mère Judith, bipolaire, vient de s’échapper de sa clinique. Après deux ans à avoir construit sa vie loin d’elle, Pierre doit à nouveau s’en occuper et doit la ramener à la clinique. « La vie de ma mère » est un film d’une délicatesse et d’une tendresse infinies. Pierre et sa mère partent pour un court voyage qui sera riche en émotions fortes. Petit à petit, on comprend le ressentiment, la lassitude de Pierre qui a du prendre en charge sa mère dès son plus jeune âge et gérer ses changements d’humeur. Derrière les excès de Judith, on entraperçoit la douleur d’être internée dans une clinique où son fils ne vient jamais la voir. On sent aussi, entre les deux personnages, un amour très profond et contrarié. Pour que le film soit touchant et loin de toute mièvrerie, il fallait deux acteurs au sommet de leur art et c’est le cas avec Agnès Jaoui et William Lebghil en parfaite symbiose.

- « Scandaleusement vôtre » de Thea Sharrock : Littlehampton, une petite ville côtière du sud de l’Angleterre dans les années 20, est le théâtre d’un retentissant scandale. La très pieuse et coincée Edith Swan reçoit des lettres anonymes particulièrement ordurières et pleine d’insanités. Les soupçons se portent rapidement sur la voisine d’Edith, Rose Gooding, une irlandaise très libre et effrontée. Une policière, Gladys Moss, est persuadée de l’innocence de Rose et va mener son enquête avec un groupe de villageoises. Cette comédie réjouissante s’inspire de faits réels. Elle nous montre une Angleterre de l’entre-deux-guerres où le puritanisme et le patriarcat dominent la société. Le personnage d’Edith, superbement interprété par Olivia Colman, en est la victime. Elle est assez pitoyable, rongée par les frustrations et par la colère. La reconstitution historique est de qualité, tout comme le sont les dialogues. La satire aurait pu être encore plus cruelle pour être encore plus délectable. La force du film est son casting impeccable jusqu’aux seconds rôles. Le duo Olivia Colman/Jessie Buckley, qui incarne Rose, est parfait et elles nous offrent deux beaux numéros d’actrices.

- « The sweet east » de Sean Price Williams : Lilian, une lycéenne de la côte est, est en voyage scolaire à Washington. Elle semble vaguement s’ennuyer. Durant une alerte terroriste dans un bar, où la classe est réunie, Lilian en profite pour s’échapper en suivant un jeune punk qui connait un passage secret vers l’extérieur. Le jeune fille va vivre quelques jours dans le squat où il vit avec d’autres activistes. Mais son voyage ne fait que commencer. « The sweet east » est une sorte d’Alice au pays des merveilles. Lilian va croiser la route de personnages très différents, souvent inquiétants mais comme Alice, rien de grave ne va lui arriver. Le réalisateur nous montre une Amérique extrêmement contrastée (un universitaire réactionnaire aux activités louches, des afro-américains intellos et engagés, une secte masculiniste installée dans le Vermont). Des courants de pensées totalement irréconciliables qui soulignent bien l’antagonisme fort qui scinde le pays. « The sweet east » est aussi un éloge de la fuite puisque son héroïne semble apprécier son étrange voyage. Le film est intéressant, plutôt plaisant malgré une certaine langueur.