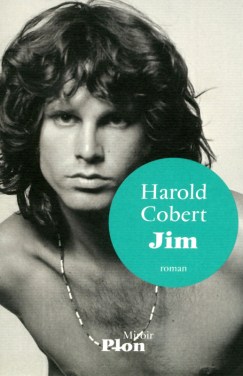

La collection miroir des éditions Plon permet à des écrivains de se glisser dans la peau de personnages historiques, d’artistes ou de héros de fiction. Harold Cobert s’est emparé de Jim Morrison.

Le début du livre se déroule à Paris en 1971, Jim Morrison y a rejoint sa compagne Pamela. Il est méconnaissable : cheveux grisonnants, grosse barbe, de nombreux kilos en trop. On est loin du sex symbol en couverture du livre. On sait que c’est là qu’il va mourir à l’âge de 27 ans. Entre les deux, le chanteur des Doors se confie et raconte sa vie, ses frasques. Enfant de militaire qui ne cessa de déménager et de défier l’autorité de ses parents, Jim Morrison a passé sa vie à tester les limites, les siennes et celles des autres. « Ça m’a toujours éclaté de pousser les limites, toutes les limites. C’est confrontés à des circonstances extrêmes ou inhabituelles que le vernis social, moral et culturel craque et que les choses et les êtres se révèlent tels qu’ils sont vraiment. » L’alcool, la drogue, le sexe sont ses terrains de jeu favoris. Il est de tous les excès, il ne connaît aucune barrière, sa liberté est totale. Mais la société de la fin des années 60 n’est pas prête à accepter tous ses débordements.

Les provocations répétées et toujours plus violentes sur scène de Jim Morrison se terminent à Miami : insultes aux flics, exhibitionnisme, le chanteur est arrêté sur scène. Sans le savoir, Jim Morrison a suicidé le roi lézard et les Doors avec. Mais c’est au fond ce qu’il cherchait à faire depuis longtemps. L’histoire de Morrison est celle d’un malentendu. C’est celle d’un jeune homme féru de poésie, de cinéma, de chamanisme qui se voulait poète. La musique a croisé sa route et l’a consacré roi lézard. Lui, au départ, ne voulait même pas chanter et encore moins être une star. En six albums, les Doors ont créé une musique atypique, originale et donné naissance à un mythe.

Harold Cobert rend bien justice au personnage sauvage et excessif de Jim Morrison. L’atmosphère de l’époque est également bien décrite. Mon problème avec ce livre, c’est que je n’ai rien appris sur Jim Morrison. Je m’étais beaucoup intéressée à lui au moment du film d’Oliver Stone sur les Doors. Harold Cobert n’omet certes rien mais il ne rajoute rien non plus à la légende. Peut-être était-ce périlleux de choisir un personnage sans zone d’ombre, sans mystère à éclaircir.

Merci aux éditions Plon pour cette lecture.

© Henri Cartier Bresson

© Henri Cartier Bresson

© Maman Baobab

© Maman Baobab