Bilan 2016

Les vacances de Noël m’ont permis de lire de nombreux livres et d’amener mon total de l’année 2016 à 88 livres et bande-dessinées lus.

Mon top 5 de l’année 2016 :

Les lapins de Richard Adams remportent la première place de mon classement des livres de 2016. Cette odyssée pour trouver la garenne de leurs rêves est formidablement bien racontée. Ce livre de plus de 500 pages se dévore, les aventures de Hazel et ses amis sont palpitantes et totalement réjouissantes.

Je connaissais le très beau film de Peter Weir et j’ai découvert un roman encore plus réussi. La disparition des trois jeunes filles marque la fin de l’époque victorienne dans ce pensionnat australien et change la vie de ceux qui les entourent. Une narration formidablement menée et une atmosphère totalement envoûtante, ensorcelante.

Irène Nemirovsky dresse le portrait terrible d’une femme aux allures de Dorian Gray. Gladys Eysenbach refuse de vieillir, de perdre son pouvoir de séduction et elle en devient odieuse, d’une méchanceté effrayante. Le roman nous montre ses différentes facettes avec une grande finesse psychologique.

Encore le portrait d’une femme odieuse et cynique, ici celui de Suzanne, prête à tout pour devenir célèbre. La narration sous forme de reportage, d’une succession de témoignages est extrêmement pertinente et nous permet de découvrir par petites touches le véritable visage de l’héroïne.

Impossible de départager ces deux romans italiens réalistes : le premier se déroule dans un quartier pauvre de Naples dans les années 50 et l’autre au moment des années de plomb dans une prison située sur une île. Deux très magnifiques romans qui parlent avant tout de la nature humaine.

De très belles choses aussi du côté de la bande-dessinée notamment avec la première lue en 2016 qui est restée mon coup de cœur absolu :

Comment résister à ce renard drôlissime et tellement attachant ? C’est tout simplement impossible, Benjamin Renner joue avec les clichés sur les animaux et nous livre une BD pleine de tendresse.

J’ai également eu le plaisir de découvrir la série des « Quatre sœurs » mise en dessin par Cati Baur à partir des textes de Malika Ferdjoukh. Je n’ai malheureusement pas eu le temps de vous en parler mais je vous les recommande très chaleureusement.

Côté challenges, « A year in England » se poursuit jusqu’en mai et le mois américain reviendra en septembre. Dans quelques temps, je vous proposerai un challenge autour du groupe de Bloomsbury auquel, j’espère, vous aurez envie de participer.

La fin de l’année amène en général un bilan de la PAL… Je vais éviter de m’infliger ça car elle est en très forte augmentation depuis que j’ai croisé sur ma route les très convaincantes (mais non ce n’est pas moi qui suis faible !) Emjy et Claire !

L’année 2017 devra donc être sous le signe de la baisse de PAL (oui, je sais, je radote…) ! Excellentes lectures à vous durant cette nouvelle année !

Une photo, des mots (246eme) – Atelier d’écriture de Leiloona

© Kot

© Kot

Un M, un H, un D, je vois même un A sur le côté… des initiales ? Un message codé ? Je ne vois pas… Ça ressemble à l’écriture cunéiforme, peut-être que l’artiste a voulu rendre un hommage à l’écriture à travers l’histoire… Voyons le titre de l’œuvre, le cartel indique « Vécu de conscience ». Je ne peux pas dire que ça m’aide beaucoup à comprendre le sens de l’œuvre, bien au contraire, je suis plongée dans des abîmes de perplexité.

Je fais le tour de l’œuvre, j’essaie de trouver de nouvelles perspective pour la regarder, la comprendre mais rien n’y fait, le sens de cette sculpture reste totalement opaque. L’éclairage projette une longue ombre portée sur laquelle les autres visiteurs n’osent pas marcher, comme si celle-ci faisait partie intégrante du travail de l’artiste. Peut-être ont-ils raison d’ailleurs, peut-être ont-ils compris ce qui m’échappe.

Je m’approche des autres personnes dans la salle, je tends l’oreille :

« Profond, c’est vraiment très profond. C’est toute la quintessence de l’âme humaine que l’artiste a réussi à fixer dans son œuvre. »

« C’est vraiment son chef-d’œuvre. J’ai vu la rétrospective qui lui était consacrée à Bâle l’année dernière et ce que nous vous avons devant les yeux dépasse tout ce que j’y ai vu. »

« Écoute, je ne la comprends plus. Elle voulait à tout prix que Barnabé revienne et maintenant qu’il est là, elle est malheureuse. »

« Je ne comprends pas pourquoi tu t’obstines à m’emmener dans ce genre d’expositions, tu sais parfaitement à quel point l’art contemporain m’insupporte ! Allez, ça suffit, je te retrouve à la sortie. »

Finalement, je suis contente de m’être déplacée, à défaut d’avoir compris cette sculpture, j’aurais assisté à une jolie comédie humaine !

Joyeux Noël !

Le cercle des plumes assassines de J.J. Murphy

Un matin, en arrivant à l’hôtel Algonquin, Dorothy Parker a le déplaisir de trouver un cadavre sous la fameuse table ronde autour de laquelle se réunit habituellement son cercle d’intellectuels à l’esprit caustique. Le mort a été retrouvé un stylo plume planté dans le cœur. Rapidement, il s’avère qu’il s’agit d’un fameux critique dont les avis étaient craints des milieux artistiques. Un seul témoin semble avoir vu le meurtrier : William Faulkner, un jeune écrivain venu du Sud des Etats-Unis pour rencontrer Dorothy Parker. Les inspecteurs s’orientent alors vers lui et de témoin, il devient vite le principal suspect. Dorothy Parker n’a d’autre choix que de se mettre en chasse du coupable si elle veut sauver son nouveau protégé.

J’ai été irrésistiblement attirée par cette trilogie car j’apprécie tout particulièrement la verve acide de Dorothy Parker. J’y ai retrouvé également Robert Benchley, puisqu’il est l’ami fidèle de Mrs Parker, dont j’avais apprécié l’humour dans le recueil « Remarquable, n’est-ce pas ? ». D’autres critiques se joignent à eux : Robert Sherwood, Alexander Wollcott ou Harold Ross, futur fondateur du New Yorker. La joyeuse troupe ne manque pas de réparties cinglantes, ironiques et c’est un réel plaisir que d’assister à leurs joutes verbales. Il faut dire que « le cercle vicieux » de Dorothy Parker était réputé pour ses saillies hautement spirituelles et il régnait sur la vie intellectuelle et mondaine du New York de l’époque.

L’autre réussite du roman, c’est la manière dont J.J. Murphy rend parfaitement l’atmosphère du Manhattan des années 20. On suit Dottie et ses amis dans les fameux speakeasy (les bars clandestins), ils sont poursuivis par des gansters et les journalistes avaient encore un véritable pouvoir. Les critiques pouvaient totalement influer sur la vie d’un spectacle ou sur la carrière d’un acteur. D’ailleurs, dans les étages de l’Algonquin, on croise aussi bien Harpo Marx que Douglas Fairbanks. Tout le New York artistique de l’époque se retrouve autour du « cercle vicieux » !

L’intrigue est rythmée, les rebondissements s’enchaînent pour le grand plaisir du lecteur. Mais il faut bien reconnaître que démasquer le coupable n’est pas ce qui nous fait tourner les pages, le fil de l’enquête est un peu ténu. Néanmoins, les péripéties de Dottie suffisent à nous intéresser.

Même si l’enquête policière passe parfois au second plan, « Le cercle des plumes assassines » est un roman divertissant, plaisant à lire grâce à ses dialogues piquants et au New York des années folles.

Merci aux éditions Folio pour cette lecture.

Les vies de papier de Rabih Alameddine

Aaliya Saleh est une femme de 72 ans qui vit seule à Beyrouth. Divorcée d’un mari impuissant, elle a décidé de ne jamais se remarier et de profiter pleinement de son indépendance. Son appartement est comme un fort qui la protège du monde extérieur et de ses voisins parfois envahissants. Aaliya est animée par une passion qui occupe toute sa vie : la littérature. Elle travailla comme libraire et traduit en arabe ses auteurs préférés ; Tolstoï, Hamsun, Pessoa, Kertész ou Cortazar. Chaque 1er janvier, elle entame une nouvelle traduction. Son travail n’est pas destiné à la publication et ses manuscrits s’entassent dans sa petite salle de bain. Arrivant à la fin de sa vie, Aaliya repense à son existence, aux personnes qu’elle a croisées durant ses 72 ans, à sa ville tant aimée et qu’elle n’a jamais quittée.

« Les vies de papier » nous permet d’écouter la voix d’Aaliya. Nous sommes plongés, immergés dans son esprit. Comme chez Virginia Woolf, le lecteur suit les courants de pensées de Aaliya avec ses digressions, ses souvenirs qui font le va-et-vient entre passé et présent. On découvre une femme solitaire, misanthrope, peu aimable et ne mâchant pas ses mots. Son regard sur les autres est irrévérencieux et caustique. Mais Aaliya est avant tout un personnage passionné de culture. La littérature, la musique, la peinture remplissent sa vie et lui permettent de se tenir debout et de supporter les coups durs de la vie. Les livres sont un refuge et ont, pour Aaliya, souvent plus de réalité que sa propre vie : « J’ai beau connaître les personnages d’un roman en tant que collection de scènes, également en tant que phrases accumulées dans ma tête, j’ai le sentiment de les connaître mieux que ma mère. Je remplis les blancs avec les personnages littéraires plus facilement qu’avec des gens qui existent vraiment, ou peut-être est-ce que je fais plus d’effort. Je reconnais mieux le visage que Rembrandt a peint de sa mère que je ne reconnais le visage réel qui est le mien. » La beauté des œuvres d’art habite l’âme de Aaliya autant que ses souvenirs, que Hannah, sa seule véritable amie.

L’autre passion de Aaliya, c’est Beyrouth. Sa ville natale a été tant de fois martyrisée, bombardée, assiégée, Beyrouth est le symbole de toutes les guerres et tensions du Moyen Orient. Il y a dans « Les vies de papier » de magnifiques descriptions de la ville de Beyrouth. On sent, chez l’auteur, énormément d’empathie pour cette ville où il vit en alternance avec San Francisco. Beyrouth est le cadre de la vie d’Aaliya mais c’est aussi un personnage à part entière du roman. Comme Aaliya, Beyrouth fait face, s’écroule, se reconstruit et reste debout.

« Les vies de papier » est un hymne à la puissance, à la beauté des œuvres d’art. C’est aussi un superbe et touchant portrait de femme aux pensées bouillonnantes et passionnées.

Merci aux éditions Les Escales pour cette lecture.

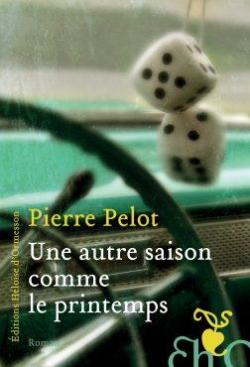

Une autre saison comme le printemps de Pierre Pelot

François Dorall est un auteur de polars à succès. Il vit aux États-Unis et revient en France pour un festival à Metz. Un soir, après une conférence, un homme l’attend au bar de l’hôtel. Il lui demande de le suivre pour lui faire rencontrer quelqu’un. François obtempère et a la surprise de retrouver Elisa, une ancienne amie d’enfance. Celle-ci lui demande de retrouver son fils qui a été kidnappé. François Dorall est spécialiste des disparitions mystérieuses mais uniquement pour ses livres. Peut-être pour échapper à ses souvenirs douloureux, peut-être par goût de l’aventure, François accepte d’aider Elisa. Il se lance sur les traces du jeune garçon. Il découvre assez vite que le ravisseur ressemble étrangement au père de l’enfant. Le problème c’est que ce dernier est mort un an auparavant.

Pierre Pelot mélange les genres dans ce court roman qui a été initialement publié en 1995. Nous sommes tout d’abord plongés dans un véritable roman policier avec kidnapping, morts suspectes et atmosphère sombre et pesante. Comme souvent dans les romans policiers contemporains, l’enquêteur est aussi mal en point que ceux pour qui il travaille. François Dorall a un passé douloureux hanté par deux morts brutales. Les morts qui ne nous quittent pas est bien le thème central du roman de Pierre Pelot et c’est avec celui-ci qu’il nous entraîne à la lisière du fantastique. Les hommes, les animaux décédés récemment semblent revenir à la vie. Bien sûr cette histoire évoque celle de l’excellente série « Les revenants » et malheureusement cela fait perdre un peu d’originalité au livre de Pierre Pelot. Le lecteur d’aujourd’hui est sans doute moins surpris que celui de 1995.

Mais la langue de Pierre Pelot est à elle seule une raison de lire son roman. Elle est très plaisante à lire, très inventive et poétique : « Il lui avait fallu un peu de temps pour s’habituer aux grimaces des routes départementales du Doubs enlisées dans la grisaille et les averses intermittentes, ainsi qu’à la conduite pour le moins osée des autochtones. » ; « La pluie tombait en crachin. Dès que Dorall eut arrêté les essuies-glaces, le pare-brise s’opacifia, recouvert de moirures et d’irisations qui estompaient les reflets lumineux provenant d’une lampe d’éclairage public, devant le portail du cimetière, à cent mètres. » ; « Les scintillements tombés des lustres dansaient dans les bulles de son gin tonic. »

« Une autre saison comme le printemps » est un roman plaisant dont l’écriture m’a beaucoup plu mais dont j’ai compris rapidement le ressort central.

Merci aux éditions Héloïse d’Ormesson pour cette lecture.

Bilan livresque et films de novembre

Novembre a été pourvoyeur de bonnes voire d’excellentes lectures. Sous les feuilles de l’automne, j’ai déniché une formidable odyssée de lapins qui est devenu un grand coup de cœur. Je réitère donc ici mon conseil : lisez « Watership down » ! Grâce au blogoclub de Sylire, j’ai enfin découvert un roman dont j’avais lu beaucoup d’excellentes critiques : « L’amie prodigieuse » de Elena Ferrante et je me joins au concert de louanges de mes petits camarades de la blogosphère. A venir, mes avis sur « Une autre saison comme le printemps » de Pierre Pelot qui a été réédité chez les éditions Héloïse d’Ormesson et sur « Les vies de papier » de Rabih Alameddine qui a reçu le prix Femina étranger.

Les films de novembre furent également de très hautes tenues et j’ai eu du mal à choisir mes coups de cœur :

Daniel Blake est un charpentier veuf à Newcastle. Après une crise cardiaque, les médecins lui interdisent de travailler. Mais la plateforme de sécurité sociale locale n’est pas du même avis. Après un questionnaire ubuesque, Daniel est reconnu apte au travail et il ne peut toucher de pension d’invalidité. Il va donc essayer de toucher le chômage en prouvant qu’il cherche un travail qu’il ne pourra pas exercer vu son état de santé. Au pôle emploi, il rencontre Katie, une mère de famille tout aussi démunie devant le système et qu’il va tenter d’aider. Depuis toujours Ken Loach s’attache à montrer le quotidien des plus démunis, de la classe ouvrière si méprisée et oubliée. Ce dernier film m’a semblé beaucoup plus amer que les autres, il sonne presque comme un constat d’échec : rien ne bouge, pire la situation s’aggrave. Daniel et Katie sont confrontés à un système toujours plus absurde et déshumanisé. L’humour et l’entre-aide sont toujours présents mais c’est la noirceur qui l’emporte. La misère sociale s’aggrave, la scène de la banque alimentaire en est un exemple terrible. Ken Loach est en colère et il a effectivement toutes les raisons de l’être. Encore une fois, son scénario est servi par de formidables acteurs : Hayley Squires et Dave Johns qui est un acteur comique réputé en Angleterre.

Louise rate le dernier train de la saison et est obligé de rester en bord de mer où elle possède une maison. La ville s’est entièrement vidée et la voilà totalement seule. Elle espère au début que les autres habitants vont penser à elle et revenir la chercher. Mais non, elle est bel et bien seule. Au bout d’un certain temps, elle décide de se construire une petite bicoque en bord de mer. Elle y trouve un chien qu’elle appelle Pépère et qui devient le compagnon de ses balades quotidiennes. Louise explore son bord de mer, fait ses courses aux Galeries Lafayette, fait pousser un potager et repense à ses souvenirs d’enfance. Louise profite du calme, de la solitude. Ce film est un bonheur de délicatesse, de douceur rendue par un dessin pastel magnifique. Louise vit comme Robinson Crusoé, elle est totalement libre. Elle est nostalgique, joyeuse, curieuse et facétieuse. Louise se laisse porter par les flots, par les souvenirs, par ses forces. Et c’est un réel plaisir de la voir évoluer sur l’écran.

Icare, surnommé Courgette, vit avec sa mère qui passe son temps à boire de la bière et à s’abrutir devant la télévision. Cette dernière fait une terrible chute dans l’escalier et Courgette devient orphelin. Il atterrit dans un foyer où d’autres enfants ont connu également des débuts difficiles dans la vie. Courgette y apprendra que les copains peuvent aussi former une famille. Ce charmant film d’animation a été réalisé en stop motion durant deux ans. Le scénario est de Céline Sciamma qui s’intéresse beaucoup à l’enfance et en parle merveilleusement bien. A travers ces marionnettes, elle parle de violences, de maltraitances, d’abandon. Mais le film n’est absolument pas sombre ou glauque. C’est l’optimisme qui domine, les enfants montrent leur capacité de résilience et les pouvoirs réparateurs de l’amitié. « Ma vie de Courgette » est un film très tendre et très attachant.

Et sinon :

- Captain fantastic de Matt Ross : Ben vit avec ses six enfants dans une cabane au milieu des bois. Les enfants apprennent à se battre, à chasser, à cultiver des plantes mais ils reçoivent également une éducation scolaire poussée. Cette vie en autarcie, loin de la société de consommation dénoncée par leur père, est brusquement interrompue par la mort de leur mère qui était hospitalisée en raison de sa bipolarité. La famille va devoir confronter ses principes à ceux du reste de la famille et découvrir un monde consumériste bien loin de leurs habitudes. Le film pose la question des convictions, de l’idéalisme et de la manière dont cela se répercute sur les enfants. Viggo Mortensen est absolument sensationnel (comme d’habitude me direz-vous !) dans le rôle de ce père qui rêve d’un monde meilleur et plus authentique pour ses enfants.

- Sing Street de John Carney : Conor vit à Dublin. Ses parents ne s’entendent plus, ils ont des problèmes d’argent. Conor est obligé de changer de lycée et a du mal à s’y adapter. En face de son nouvel établissement, il croise la route d’une charmante jeune femme, tout juste plus âgée que lui. Il en tombe amoureux et pour la séduire il décide de monter un groupe de rock. « Sing street » est un récit initiatique fort sympathique, plein d’énergie et plein d’humour (les changements de style vestimentaire du groupe sont cocasses ; le grand frère de Conor est une sorte de Tanguy ébouriffé et passionné de musique). La fin est un peu mièvre mais dans l’ensemble c’est un petit film tout à fait divertissant.

- Tour de France de Rachid Djaïdani : Farouk, un jeune rappeur parisien, se retrouve en conflit avec un concurrent. Ce dernier utilise plus facilement les armes que les mots et Farouk est obligé de se faire oublier. Pour ce faire, il devient le chauffeur de Serge, le père de son producteur. Serge est un ancien ouvrier, bourru et raciste. Il est devenu peintre du dimanche et souhaite faire le tour des ports de France pour reproduire les tableaux de Joseph Vernet. Les premiers temps sont électriques, tendus. Mais au fur et à mesure du voyage les opposés se découvrent, se rapprochent. L’idée du film est simple : si l’on apprend à se connaître, les barrières tombent et le racisme s’efface. C’est sans doute un peu naïf mais un peu d’optimisme et de générosité ça ne fait pas de mal ! Gérard Depardieu est égal à lui-même, un ogre qui dévore l’écran, mais face à lui le rappeur Sadek fait le poids. Le film de Rachid Djaïdani est un peu répétitif mais il est surtout bourré d’humanisme.

Une photo, des mots (243eme) – Atelier d’écriture de Leiloona

© Leiloona

© Leiloona

« Ah bah c’était bien la peine ! » s’écria mon père en découvrant la pancarte « Baignade non surveillée ». Alice, ma petite sœur éclata en sanglots en comprenant l’inutilité de son maillot de bain. Timothée, mon petit frère, était trop petit pour comprendre l’ampleur du désastre. Je voyais le calme olympien de ma mère se fendiller doucement : son front se plissait, ses yeux se durcissaient et ses lèvres se pinçaient.

Cette journée de vacances était de toute façon vouée à un échec certain. Voilà presqu’une semaine que nous sommes arrivés sur notre lieu de vacances dans les Landes. Avant le départ, nous nous réjouissions de nos futures courses sur la plage, de nos sauts au-dessus des vagues, de nos châteaux de sable, de nos siestes sous le parasol.

La première déception arriva lorsque nous découvrîmes que le camping choisi par mon père était plus près de Dax que de Hossegor. Comment occuper trois enfants en bas âge ne rêvant depuis des semaines que d’eau salée, de sable et de la bonne odeur des embruns ? La mission risquait d’être ardue… Ma mère était elle aussi bien loin d’éprouver de la joie à la vue de notre camping : pas de machine à laver, pas de salle commune où prendre le dîner avec les autres vacanciers. Les corvées s’annonçaient aussi nombreuses qu’à la maison.

Après cinq jours passés à nous promener dans les forêts environnantes à essayer d’identifier arbres, oiseaux et fleurs, ma mère exigea que notre père nous emmène en bord de mer. Nos cris de joie à l’idée de ce voyage montraient bien l’étendue de notre frustration des jours précédents. Enfin, nous allions pouvoir essayer nos nouveaux seaux et pelles, nos maillots de bain neufs. Ma mère prépara un grand panier à pique-nique. Alice s’installa dans la voiture déjà vêtue de son maillot de bain et de ses brassières. Mon père s’installa au volant et en avant !

Le désenchantement arriva assez rapidement. Mon père n’avait pas pris de carte routière et avait décidé de prendre les chemins de traverse. Rapidement, il s’avéra que nous étions perdus. La tension dans l’habitacle monta d’un cran : ma mère rongeait son frein, mon père grommelait, à l’arrière nous commencions à trouver le temps très long. Après de nombreuses tergiversations, mon père finit par demander sa route. La bonne humeur revenait parmi nous. Ce fut malheureusement de courte durée. Il était déjà midi, ma mère proposa de s’arrêter avant de continuer notre route. Un petit coin tranquille, ombragé, nous allions être bien. La situation se compliqua lorsque ma mère découvrit que le panier à pique-nique n’était pas dans le coffre. Mon père l’avait oublié dans la toile de tente. Ce dernier, penaud au dernier degré, ne savait plus où se mettre. Ma mère, dont il faut applaudir le stoïcisme exemplaire, proposa de déjeuner sur la plage où l’on trouve toujours à manger.

Nous voilà repartis, la faim au ventre et de l’espoir plein les yeux. D’un seul coup, nous la vîmes : la mer tant attendue. L’enthousiasme était à son comble. Jusqu’à la découverte de la fameuse pancarte…jusqu’à l’effondrement total de nos rêves de bains de mer et de joyeux éclaboussements. Le désastre était total, ma mère fulminait. Et c’est là que mon père fut pris d’un terrible et irrépressible fou rire. Devant notre stupeur, il s’exclama : « Vous verrez, on en rigolera dans dix ans ! ».

L’amie prodigieuse de Elena Ferrante

A Naples, dans les années 50, Elena fait la connaissance à l’école de Lila. Cette dernière est une enfant farouche, sauvage et extrêmement brillante. Elle effraie autant qu’elle fascine : « En outre, elle n’offrait aucune prise à la bienveillance. Reconnaître sa bravoure c’était, pour nous les enfants, admettre que nous n’y arriverions jamais et qu’il était inutile de rivaliser ; pour les maîtres et les maîtresses, c’était admettre qu’eux-mêmes avaient été des enfants médiocres. Sa vitesse de réaction tenait du sifflement, du jaillissement et de la morsure fatale. (…) Ses grands yeux très vifs pouvaient se transformer en fentes derrière lesquelles, avant chaque réponse brillante, perçait un regard qui non seulement n’avait pas grand chose d’enfantin, mais qui ne semblait pratiquement pas humain. Chacun de ses mouvements signifiait aux autres que lui faire mal ne servait à rien parce que, quoiqu’il arrive, elle trouverait toujours le moyen de leur en faire davantage. » C’est à cet être qu’Elena s’attache, se compare et se lance dans une amitié au long court tenant autant de l’amour que de la rivalité.

« L’amie prodigieuse » est le premier tome d’une tétralogie consacrée à l’amitié entre Elena et Lila. J’ai mis un peu de temps à entrer dans le roman, du temps à m’attacher aux personnages. Mais ce premier volume vaut vraiment la peine de s’accrocher. « L’amie prodigieuse » est le récit d’une amitié complexe. Lila mène la danse mais son caractère chantourné n’est pas toujours compréhensible pour Elena. Elle s’accroche pourtant, Lila devient un modèle, une étoile qu’il faut tenter d’atteindre. Et ce lien indéfectible va changer sa vie. Sa volonté forcenée à être aussi brillante que Lila à l’école va lui permettre d’avoir le niveau nécessaire pour continuer ses études. Chose rare et précieuse pour une jeune fille dans les années 50 née dans une famille pauvre. C’est d’ailleurs là que les voies se séparent, les deux amies bifurquent. Lila ne continuera pas ses études, le défi trop évident à relever ne semble plus l’intéresser. Elle devra trouver son chemin, sa façon de quitter son quartier, son milieu social.

Et Naples est bien le troisième personnage de l’histoire. Ses faubourgs modestes sont décrits avec beaucoup de justesse. Le quartier définit entièrement ses habitants, leur milieu social. C’est un cocon autant qu’une prison puisqu’on en sort rarement. Adolescentes, ni Elena ni Lila n’avaient jamais vu la mer ou le Vésuve. Le quartier des deux filles limitent leur horizon, tout en étant un terreau fertile pour l’imaginaire. On y raconte des histoires, presque des légendes autour de certains habitants. Et bien entendu la misère sociale entraîne également la violence et la mafia n’est jamais bien loin pour faire régner l’ordre et la peur.

Un très beau et touchant roman sur le passage de l’adolescence à l’âge adulte, sur l’émancipation des femmes dans les années 50 à Naples.