Huit livres et huit films m’ont accompagnée durant le mois d’octobre. J’ai eu le plaisir de retrouver la famille Cazalet avec le quatrième tome de la série « Nouveau départ », j’ai découvert le talent de Marie Vingtras qui nous emmène dans le blizzard de l’Alaska dans on premier roman, je vous conseille également la formidable bande-dessinée d’Aimée de Jongh et si vous souhaitez lire un sympathique cosy mystery, vous pouvez rendre visite aux dames de Marlow ! Je vous reparle rapidement de « Marie-Claire » de Marguerite Audoux, premier prix Femina, et de « La carte postale » de Anne Berest.

Côté cinéma, le mois d’octobre nous a fait de belles propositions sous le signe de Balzac, voici mes coups de cœur :

Leïla et Damien semblent un couple harmonieux, uni. Il est peintre, elle restaure des meubles anciens dans leur grande maison au calme de la campagne. Mais rapidement, un malaise s’installe. Damien ne dort pas, il répare un solex en pleine nuit, il commence une recette et l’abandonne après avoir ravagé la cuisine, il nage à en frôler l’épuisement. Il ne peut rester en place une seconde, toujours en mouvement et pour cause Damien est bipolaire. Leïla et leur fils guettent avec inquiétude le moment où la phase dépressive viendra remplacer la phase maniaque. Elle voudrait lui éviter l’hospitalisation en psychiatrie mais Damien refuse de prendre son lithium qui l’assomme.

Joachim Lafosse reprend ici l’un de ses thèmes de prédilection : le délitement d’un couple. « Les intranquilles » sont aussi le moyen pour lui d’évoquer son enfance avec un père bipolaire. Leïla est obligée d’être l’infirmière de Damien, guettant inlassablement le moindre signe du chaos à venir. Malgré l’aide du père de Damien, elle finit par devenir méfiante, par vouloir tout contrôler et cela finit par user son amour. Rien ne semble pouvoir contenir le feu follet qu’est Damien. Le casting du film est remarquable : Leïla Bekhti nous touche infiniment de par son envie de sauver son mari malgré lui, Damien Bonnard est extraordinaire, passant de l’exaltation à l’abrutissement le plus total en restant toujours juste. Moins clinique que « L’économie du couple », « Les intranquilles » bouleverse par l’intensité du jeu des acteurs et la justesse du regard porté sur cette maladie.

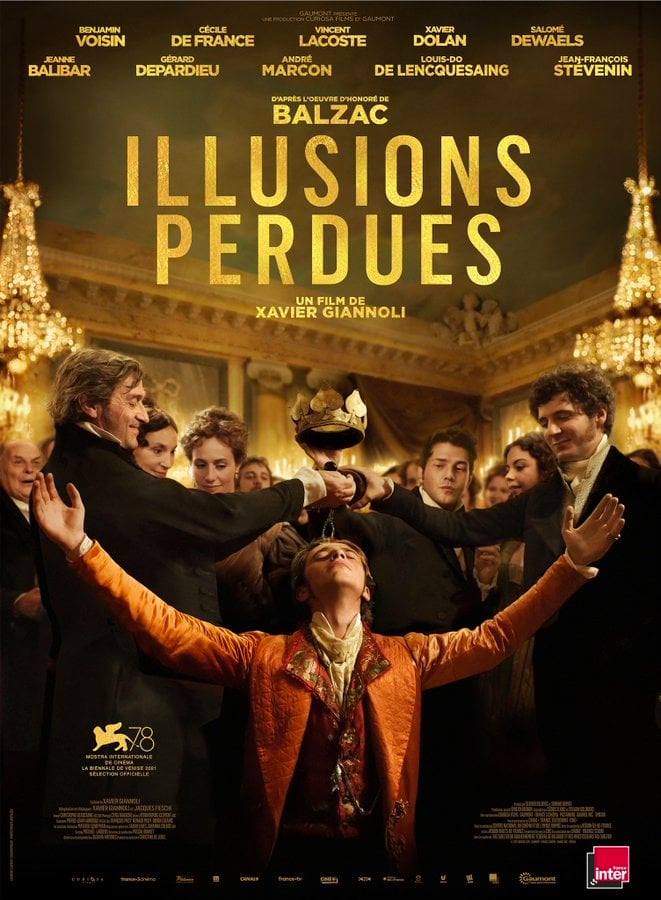

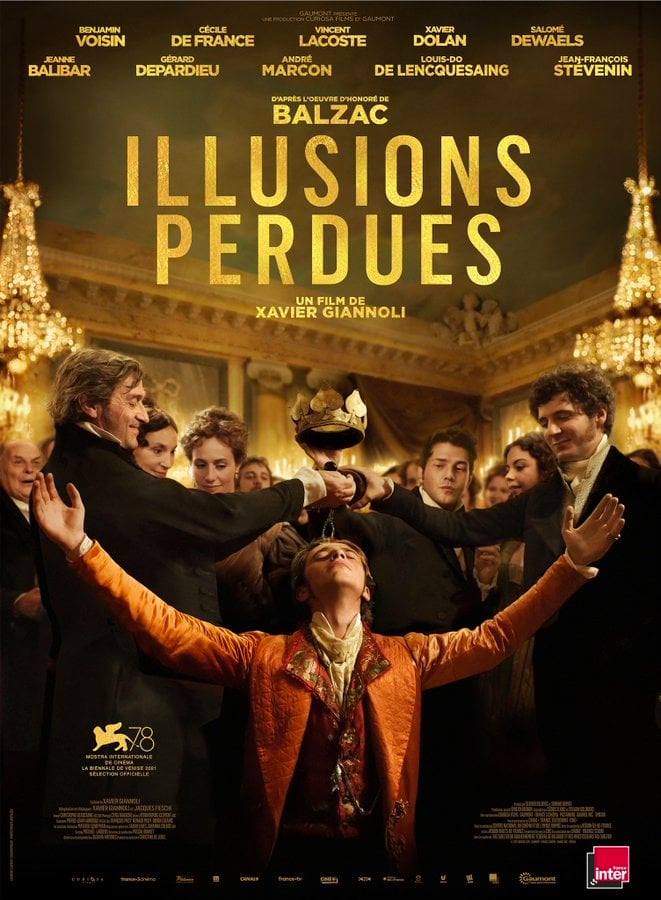

Xavier Giannoli adapte Honoré de Balzac et nous raconte l’ascension et la chute du jeune et séduisant Lucien de Rubempré. Poète débutant, il quitte Angoulême pour tenter sa chance à Paris. Il y découvre un monde étincelant mais également cynique et corrompu. La pertinence de cette adaptation tient au fait qu’elle tend un miroir à notre société. La presse n’est là que pour enrichir les actionnaires, elle fait fit de la vérité et peut ruiner une réputation en quelques lignes assassines. Les fondements du capitalisme naissent à cette époque, sous la Restauration. La politique et l’argent commencent à faire bon ménage. La naïveté de Lucien ne tiendra pas bien longtemps face à cette société impitoyable et arrogante. Il deviendra lui-même l’une des plumes les plus redoutées de son journal. Mais Lucien gravit les échelons trop vite, sa chute n’en sera que plus humiliante. La trahison est un sport très en vogue… « Illusions perdues » est un film qui n’est jamais engoncé dans ses costumes et ses décors. La réalisation de Xavier Giannoli est vive, toujours en mouvement, ambitieuse et minutieuse dans sa reconstitution de la capitale. Les dialogues sont superbement écrits : acerbes, piquants, ils font toujours mouche. Et ils sont servis par un casting de haute volée avec un tête Benjamin Voisin, découvert dans « Été 85 », qui confirme tout le bien que je pensais de lui. Il interprète Lucien avec sensibilité et fougue. Xavier Dolan (qui est également la voix off du film) et Vincent Lacoste sont impressionnants, tout comme la jeune Salomé Dewaels et Cécile de France. Mention spéciale à Jeanne Balibar dont le fiel n’a rien à envier à celui de la marquise de Merteuil ! Avec « Illusions perdues », Xavier Giannoli nous offre un film hautement romanesque, flamboyant, grinçant, un véritable régal !

Comme l’indique le titre du film, Joachim Trier nous invite à découvrir son personnage en douze chapitres couvrant plusieurs années. Découpé comme un livre, le film nous propose également un prologue et une conclusion. Dans le premier, nous voyons évoluer une jeune femme brillante mais indécise quant à son avenir. Elle fait des études de médecine, de psychologie, pour finir dans la photographie. Julie est un tourbillon, elle papillonne au gré de ses envies, de ses désirs. Elle croisera le chemin de deux hommes importants : Aksel, dessinateur de BD reconnu qui est plus âgé qu’elle et qu’elle quittera pour Eivind, un grand jeune homme bienveillant.

Le portrait de la jeune femme n’est pas sans évoquer la nouvelle vague par sa fraîcheur et sa spontanéité (c’était le cas également dans « Oslo, 31 août » où j’avais découvert Anders Danielsen Lie qui interprète Aksel). Joachim Trier ajoute beaucoup de poésie aux scènes du quotidien : à un moment, Julie arrête le temps pour retrouver l’homme qu’elle aime, la rencontre entre elle et Eivind est chaste et incroyablement sensuelle. Malgré ses hésitations, ses indécision, Julie est personnage extrêmement attachant, solaire et mélancolique, douée et doutant de ses capacités. Son interprète, la formidable Renate Reinsve, a reçu le prix d’interprétation à Cannes et c’est amplement mérité. On aimerait pouvoir continuer à observer l’évolution de ce personnage tant elle est proche de nous à la fin du film.

Et sinon :

- « Blue bayou » de Justin Chong : Antonio travaille dans un salon de tatouage. Après quelques actes de petite délinquance, il fait tout pour rester dans le droit chemin et prendre soin de sa famille : sa femme Katy, enceinte, et la fille de celle-ci qu’il élève avec beaucoup d’amour. Mais leur vie va basculer quand la nationalité d’Antonio est remise en question. Il est né en Corée mais il a été adopté par un couple d’américains à l’âge de trois ans. Malheureusement, ses parents n’ont pas correctement finalisé son adoption. Le cinéaste et comédien Justin Chong rend compte ici d’une terrible réalité. De très nombreuses personnes, adoptées dans les années 80-90, ont été reconduites dans leur pays d’origine en raison de ce problème d’adoption non confirmée. Antonio a grandi aux États-Unis, il ne connaît pas la Corée et personne ne l’attend là-bas. Le film est un drame politique et intimiste. La relation nouée par Antonio avec la fille de Katy est bouleversante et lumineuse. L’ensemble du casting est parfait, chacun nous touche, nous émeut. « Blue bayou » est un film poignant porté par des personnages forts et incarnés.

- « Tout s’est bien passé » de François Ozon : Emmanuèle se rend à l’hôpital où son père, André, se trouve après un AVC. Le vieil homme retrouve très lentement certaines fonctionnalités de son corps mais reste très diminué. Tout à la fois charmeur et autoritaire, André a eu une vie bien remplie d’esthète et de bon vivant. Il est donc pour lui impensable de rester dans cet état. Il demande à sa fille Emmanuèle de l’aider à mourir. François Ozon a ici adapté le livre d’Emmanuèle Bernheim. Le film nous montre son parcours, ses choix et son acceptation de la décision de son père. Tout le long, elle est accompagnée par sa sœur mais c’est bien à elle que revient le poids de trouver une solution. Le film évoque bien évidemment les questions légales et morales qui entourent le suicide assisté et les difficultés rencontrées par les deux sœurs. François Ozon nous montre encore une fois son talent de directeur d’acteurs. André Dussolier est absolument formidable dans ce rôle de ce père égocentrique et capricieux. Ses deux filles, solides et complices, sont jouées avec justesse par Sophie Marceau et Géraldine Pailhas.

- « Eugénie Grandet » de Marc Dugain : A Saumur, le père Grandet est connu pour son avarice. Sa femme et sa fille Eugénie ignorent l’importance de leur richesse. Le père les fait vivre chichement et il tient bien Eugénie à l’écart du monde et de ses possibles prétendants. Payer une dot lui fait froid dans le dos. La pauvre jeune femme vit quasiment cloîtrée, il était donc inévitable qu’elle cède aux charmes d’un cousin venu de Paris. Marc Dugain parvient parfaitement à nous faire sentir l’étroitesse de l’univers dans lequel doit évoluer Eugénie. Il s’agit presque d’un huis-clos, sombre et étouffant où l’héroïne s’étiole. C’est le cas également de la mère qui dépérit au fil du film. Marc Dugain se sert du roman de Balzac pour critiquer le patriarcat. A force de ténacité, Eugénie se libérera du joug de son père et de la société dans une jolie fin différente de celle du roman. Le film doit beaucoup à Olivier Gourmet et Joséphine Japy, qui interprètent le père et la fille, dont le duo fonctionne à merveille. La mise en scène simple et sans fioriture inutile met bien en valeur le travail des acteurs.

- « Freda » de Gessica Geneus : Freda, jeune haïtienne, vit avec sa mère, son frère et sa sœur Esther. La famille économise pour offrir un avenir au garçon en Amérique du Sud. Les deux filles se débattent pour survivre et garder espoir. Esther est très jolie et elle recherche le mari idéal (celui au compte en banque bien garni). Tandis que Freda fait des études à l’université tout en travaillant comme femme de chambre. La réalisatrice Gessica Geneus nous montre à quel point l’avenir est bouché pour les femmes haïtiennes. Leurs possibilités sont extrêmement restreintes. La mère favorise Esther, la seule à pouvoir amener de l’argent à la famille grâce à son mariage. Freda est trop indépendante, trop intellectuelle pour plaire à sa mère ou à un mari intéressant. Et malgré le peu de possibilités qui s’offrent à elle, Freda veut à tout prix rester en Haïti, elle refuse d’abandonner son pays. Son portrait permet à la réalisatrice de nous montrer l’état du pays. Les inégalités, la pauvreté et la corruption le gangrènent alors même que les catastrophes naturelles l’ont déjà considérablement affaibli. Certaines scènes d’émeutes dans les rues sont saisissantes et proches du documentaire. A l’université, les jeunes débattent autour de l’avenir de leur pays, défendent leur langue et ce sont eux qui font naître l’espoir.

- « La fracture » de Catherine Corsini : Une nuit dans un hôpital parisien, se croisent Yann, un routier venu manifester avec les gilets jaunes, et Raff, une dessinatrice en pleine crise de couple. Ils seront accueillis par une équipe soignante au bord de l’asphyxie. Kim, une infirmière, en est à sa sixième nuit de garde de suite. Catherine Corsini nous montre à la fois une crise intime avec le couple formé par Raf et Julie, et une crise politique et sociétal au travers de la manifestation des gilets jaunes et du manque d’effectif à l’hôpital. Sa mise en scène est au diapason du chaos qui règne durant cette nuit au service des urgences. J’ai apprécié l’idée que les services publics étaient l’endroit où pouvaient encore se croiser des personnes de milieux sociaux très différents et où une forme de dialogue pouvait s’instaurer. Les acteurs sont tous très bien choisis : Valeria Bruni-Tedeschi, Marina Fois, Aïssatou Diallo (qui est véritablement infirmière) et Pio Marmaï. Malheureusement, Catherine Corsini veut trop en rajouter pour montrer un hôpital à bout de souffle. Le bébé de l’infirmière malade, le patient psychotique qui part en vrille n’étaient pas utiles à la narration.